駆け出しsky楽譜職人のカナタだよ。

今回は先週のつづき。

旋律を自分で取ることができたなら、あとは和音をつけられたら立派な楽譜になる。

主旋律に和音をつける方法は色々なアプローチがあるけど、今回は私にとって一番なじみ深いやり方の「コード理論」を使ってやっていくよ。

前回と共通して「曲のキー(調)」の話が出てくるから、よかったら前の記事も読んでみてね。

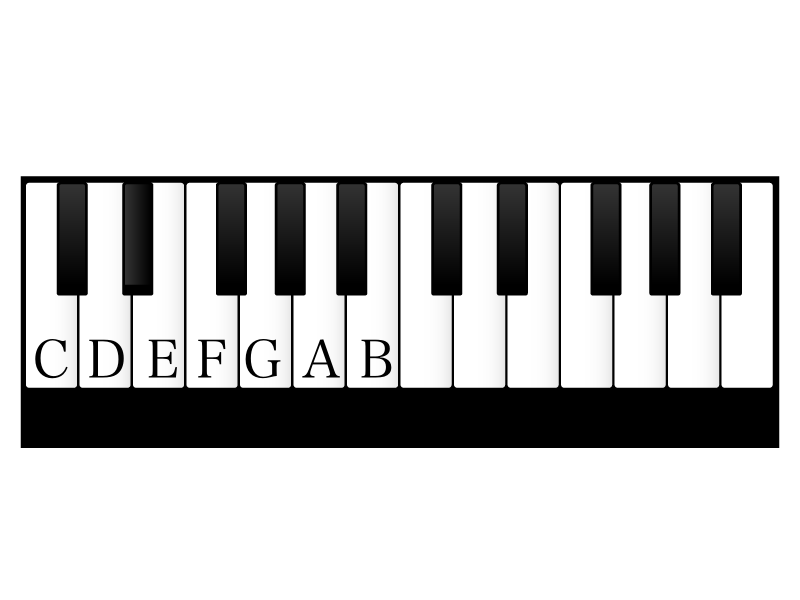

音の英語音名

既に出てきていたけど、ここからは音を英語表記で書き表すことが増えるから貼っておく。

| イタリア表記 | 英語表記 |

|---|---|

| ド | C |

| レ | D |

| ミ | E |

| ファ | F |

| ソ | G |

| ラ | A |

| シ | B |

コードとは何か?

コード理論から説明する前に、「そもそもコードってなんなの?」について説明するよ。

コード理論は、コード進行を中心に曲を分析する考え方。クラシック等の楽典では用いられず、ポップス曲でよく使われる。

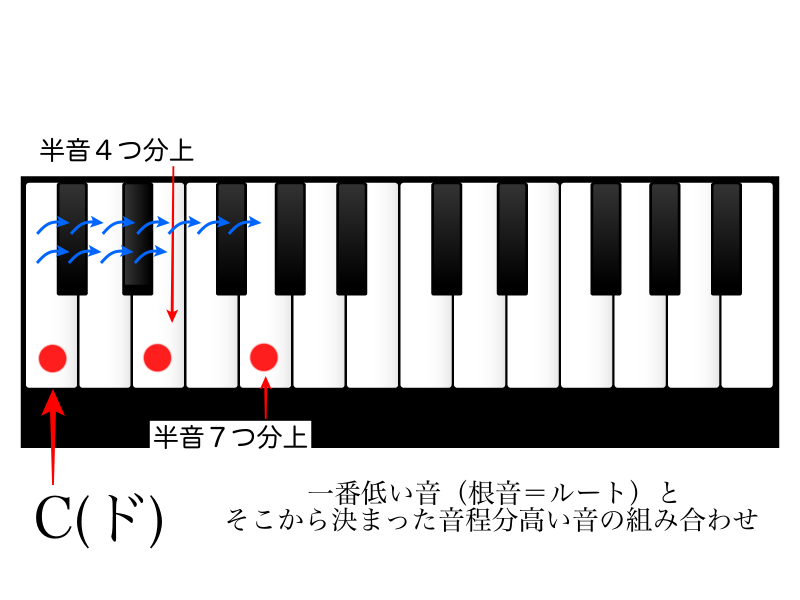

同じ分離れた音の組み合わせ

まず一番低い音が一つ決まる(根音=ルートと呼ぶ)

そこに、コードの種類毎に決まっただけの高さ分高い音を積み上げたものがコードだ。

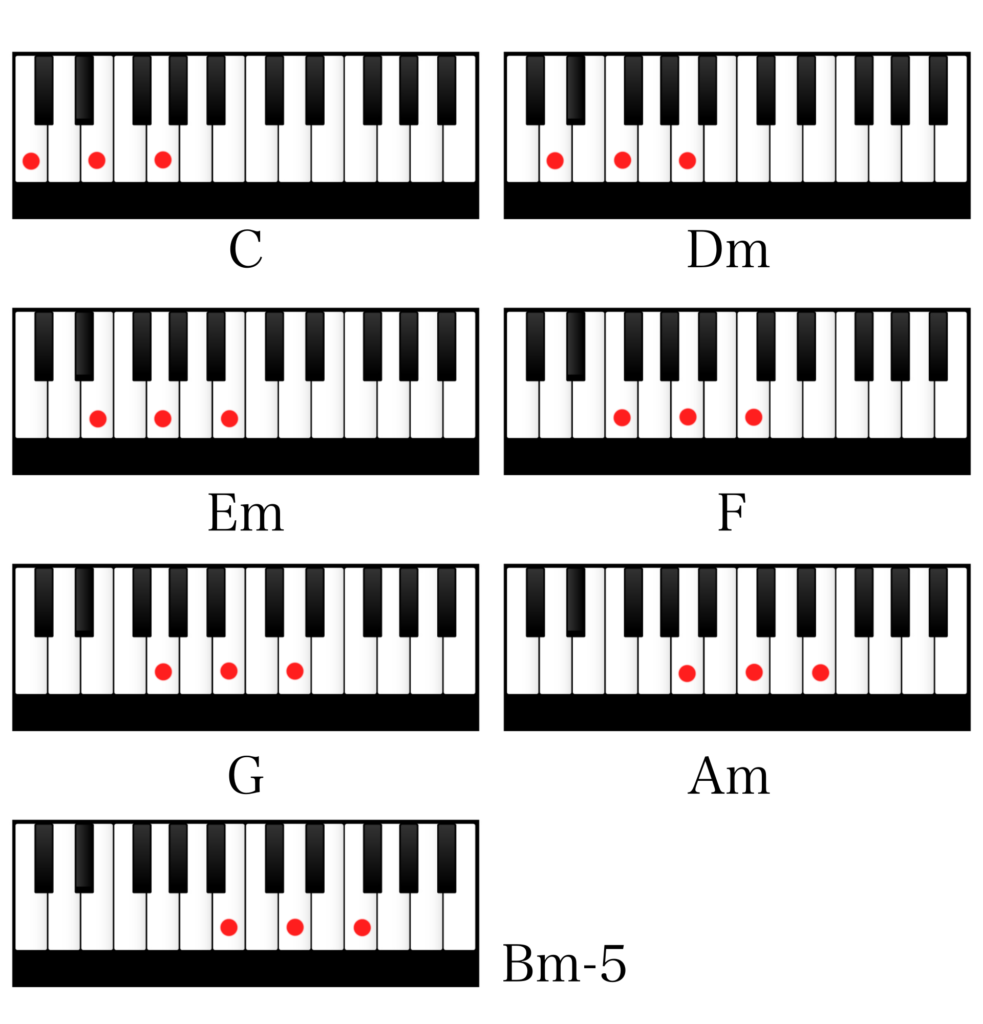

これはCメジャーコード。

表記法は、ルートを示す英字を単純に書く。「C」

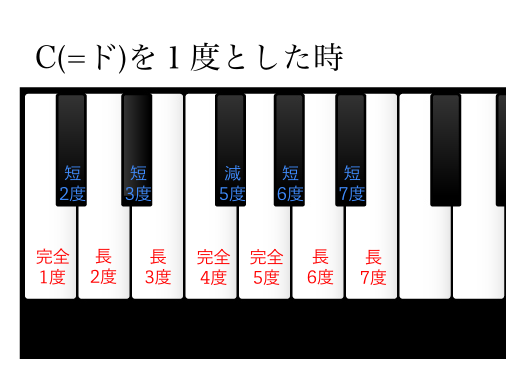

音程の離れ方の表現方法「度数」

ピアノの鍵盤は一つ隣に移動すると「半音上がる」ようになっているよ。

「メジャーコード」の音の構成を半音で説明するならば

「ルート(一番低い音)と、ルートから半音4つ上がった音、半音7つ上がった音」

ということになる。

けれど音楽理論では「半音いくつ分」という表現はせず、度数というものを使って言い表すよ。

これに従って表現すると、メジャーコードは「ルート、長3度、完全5度」の並びと言える。

メジャーコードに対して「マイナーコード」というのもあるけど、それは「ルート、短3度、完全5度」の並び。

表記法は、ルートを示す英字に、マイナーを表す「m」をつけるよ。「Cm」

この度数の話は、単純な三和音(C、Dm)以外の、四和音(7thやadd9、sus4)のコードになったときに使う。最初は「そうなんだーへー」と聞き流しておいて大丈夫だよ。

本題「コード譜上のコードを再現したい」

コードが何かわかったところで、本題の、曲にコードを付けていく方法を説明するよ。

つけていくとは言うけれど、楽曲には既にコードがついている。前回は曲のキーを割り出すのにつかったコード譜のことだ。

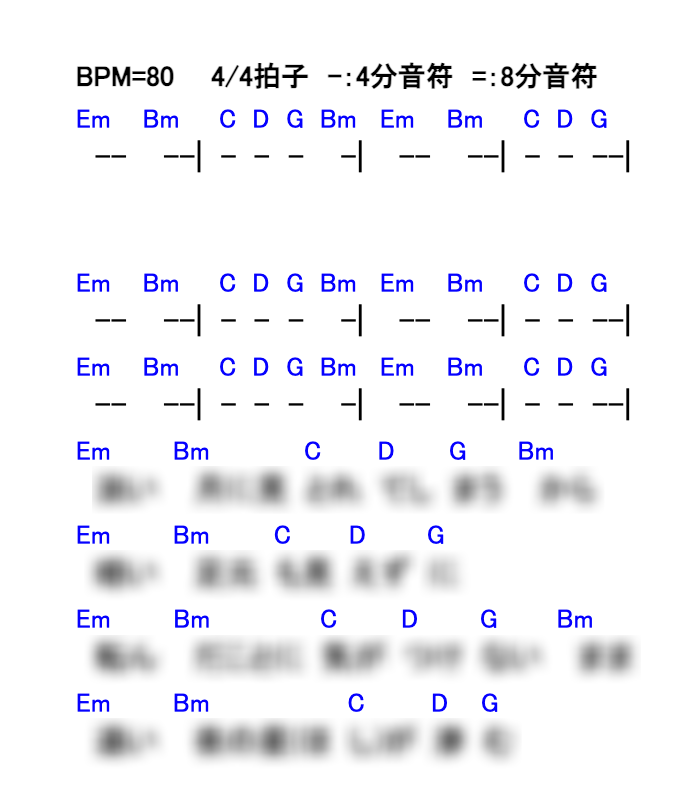

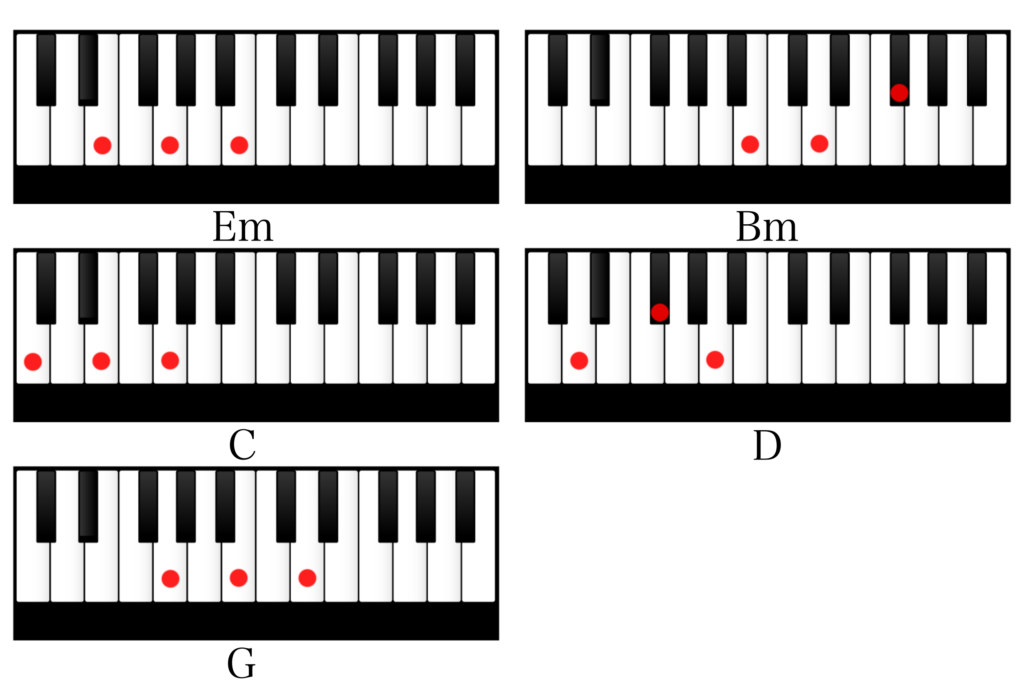

試しに、これをそのまま鍵盤の上に再現してみよう。

さあSkyでこれを弾いてみよう…としても無理だよね。

Skyでは7音階、白鍵しか使えないのに、BmやDのコードには黒鍵が使われてしまっている。

けれど、このコード進行はSky上で再現可能=白鍵盤のみで弾くことができる。

和音も曲のキーを中心にして考える

曲には固有のキーがある、と言う話を前回の記事で解説したよ。

こんなふうに違う高さのドレミ(スケール)がある、という話。

実は先ほどのコード譜「Em→Bm→C→D→G」のキーは、Cから始まるCメジャースケールではなく、Gメジャースケールだ。

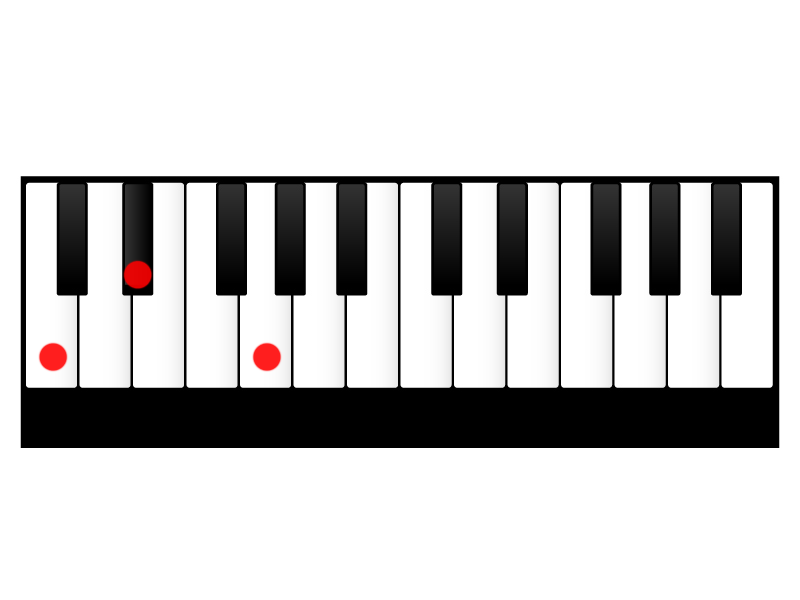

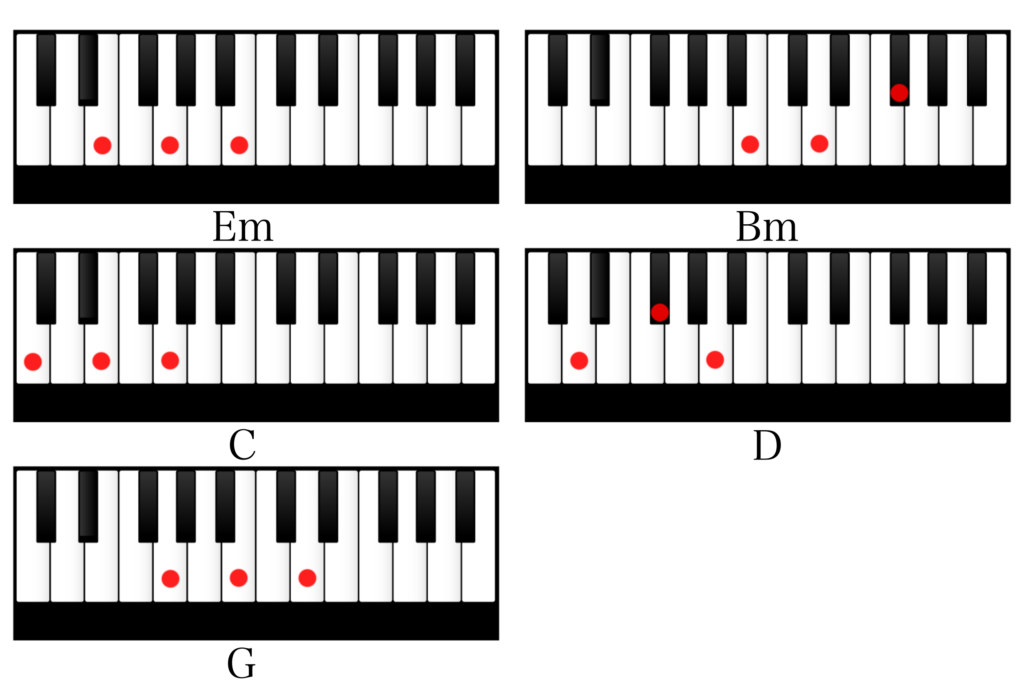

見比べてみてほしいが、BmとDが一箇所ずつ黒鍵盤を使う。

Gメジャースケールで一箇所だけ黒鍵の、F♯の音だ。

他のコードも全て、Gメジャースケール上の音だけでできているのがわかるだろうか。

つまり、Gから始まるドレミだと見て弾けば、このコード進行はSkyの演奏パッド上で再現ができるんだ。

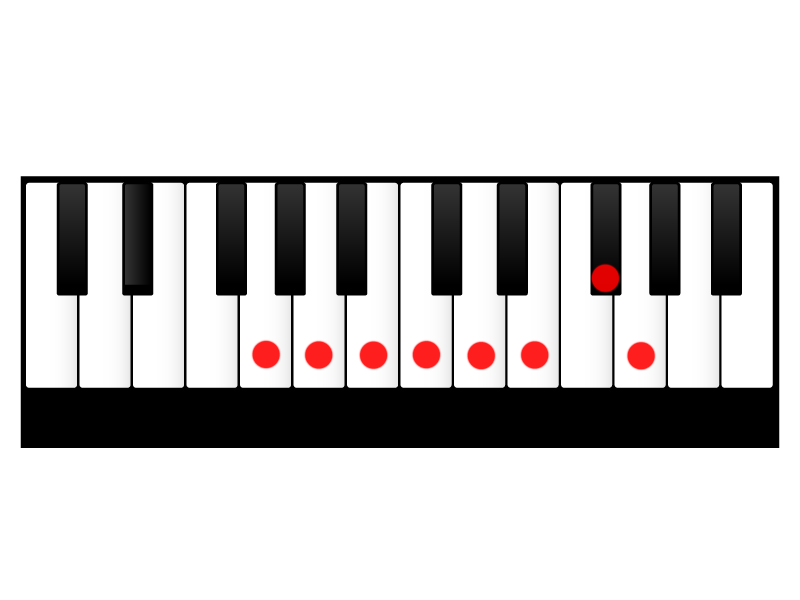

わかりやすく、GではなくCメジャースケールにキー変更するとこうなるよ。

全部白鍵盤、つまりドレミの音の中から作れるのがわかると思う。

これは例に挙げた楽曲特有のことではないよ。

楽曲の中で使われるコードは、基本的にその曲で使われてるスケール上の音だけで出来ている。

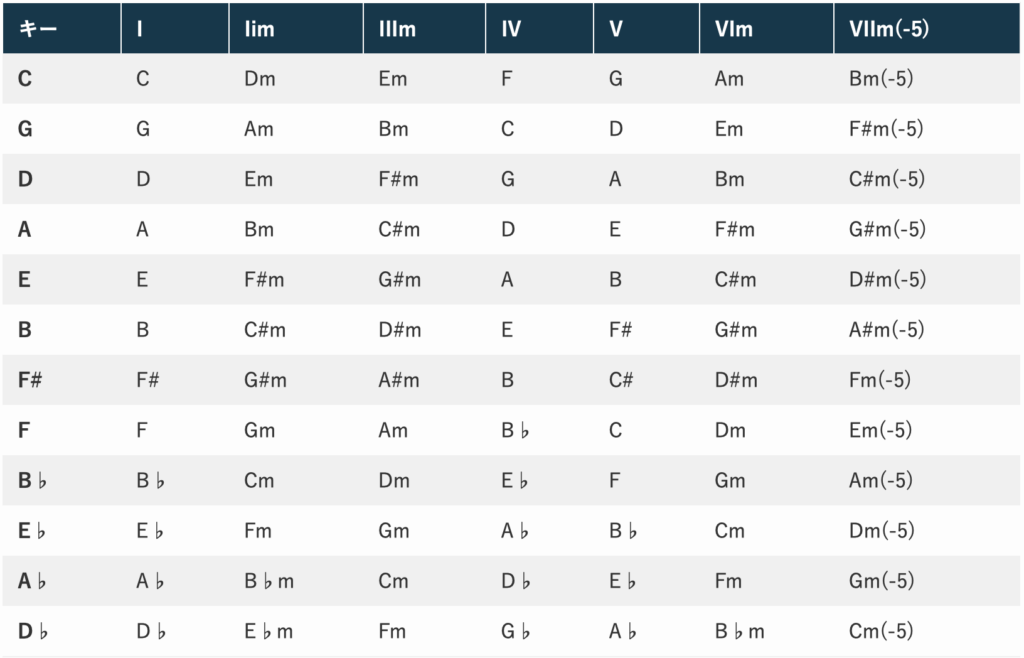

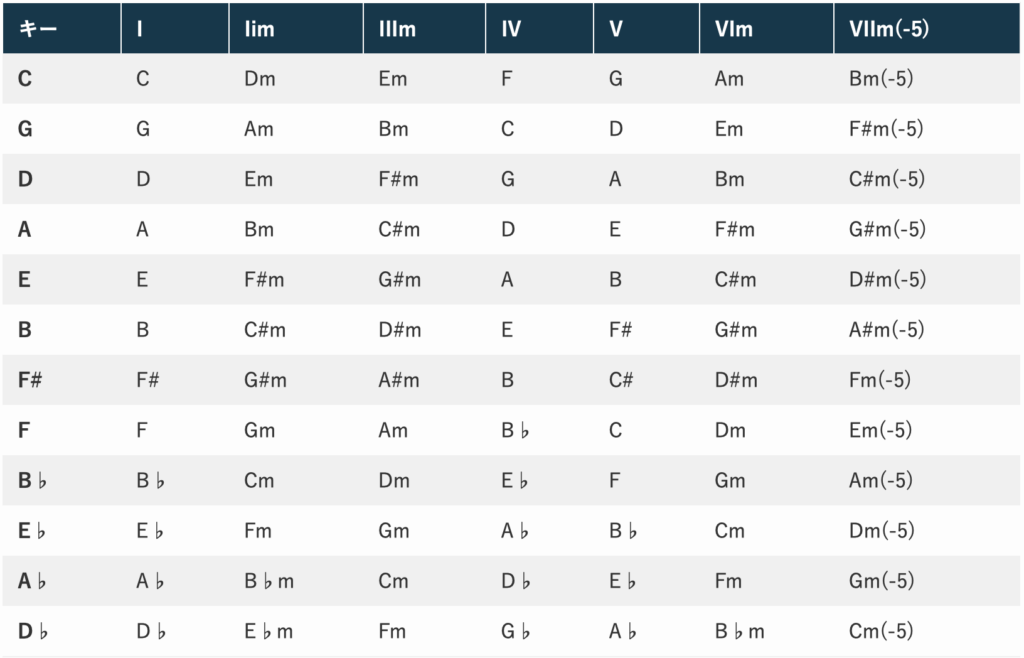

特定のキーで使えるコードは7つだけ

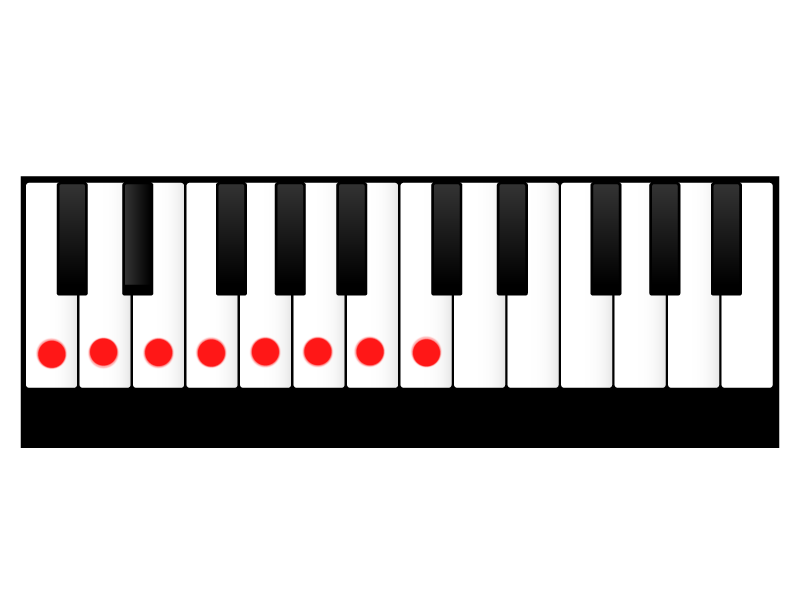

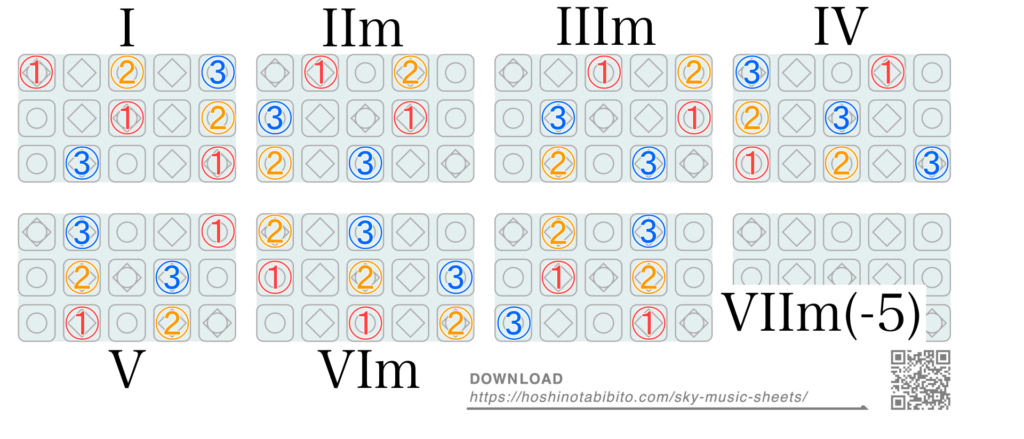

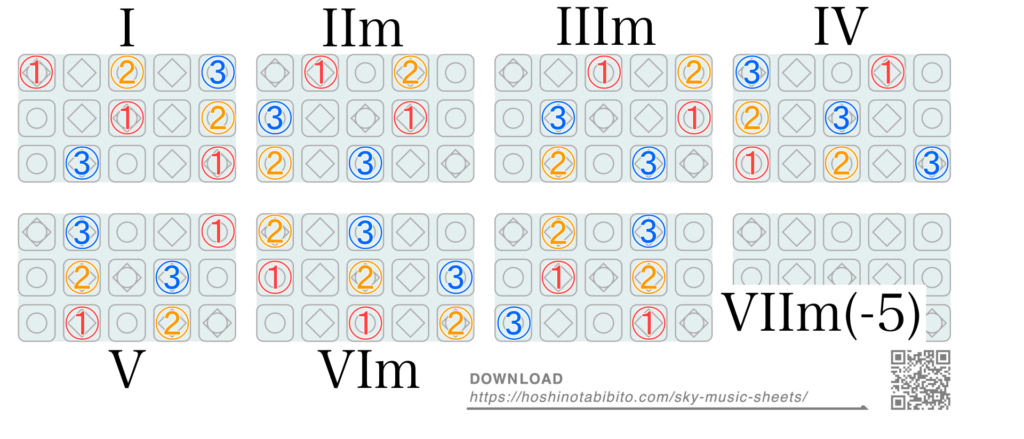

ここまで話したことを一つにまとめたものが、前回も登場した「ダイヤトニック・コード表」だよ。

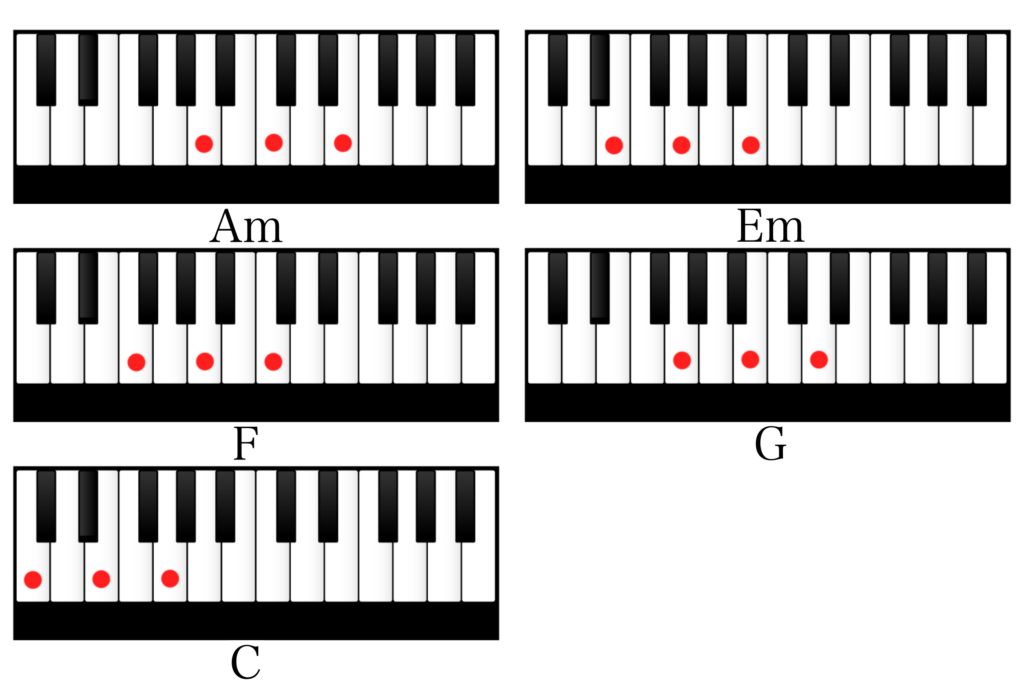

確かめるためにキーCのダイヤトニックコードを見てみよう。

全部白鍵盤で弾けるコードばかりだ。

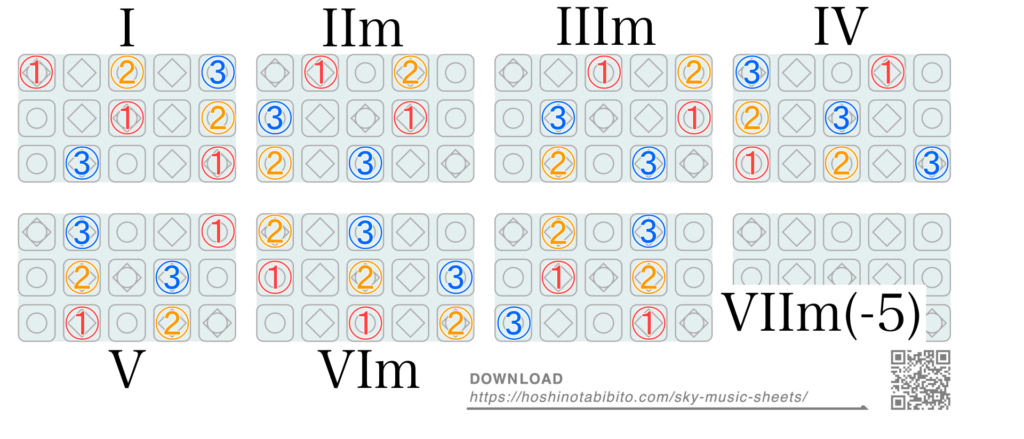

そして、ダイヤトニックコード7つをSky演奏パッド上で再現したものがこれだ。

ローマ数字で1〜7番目の音まで書いてあるのは、例えばキーがCならば「CDEFGAB」となって

C/Dm/Em/F/G/Am/Bm-5

になるし、キーがGならば「GABCDEF♯」なので

G/Am/Bm/C/D/Em/F♯m-5

ということ。曲によってキーは変わるけれど、キーとコードの関係は変わらないから基本この7つのコードだけで和音はつけられるよ。

実際にやってみよう

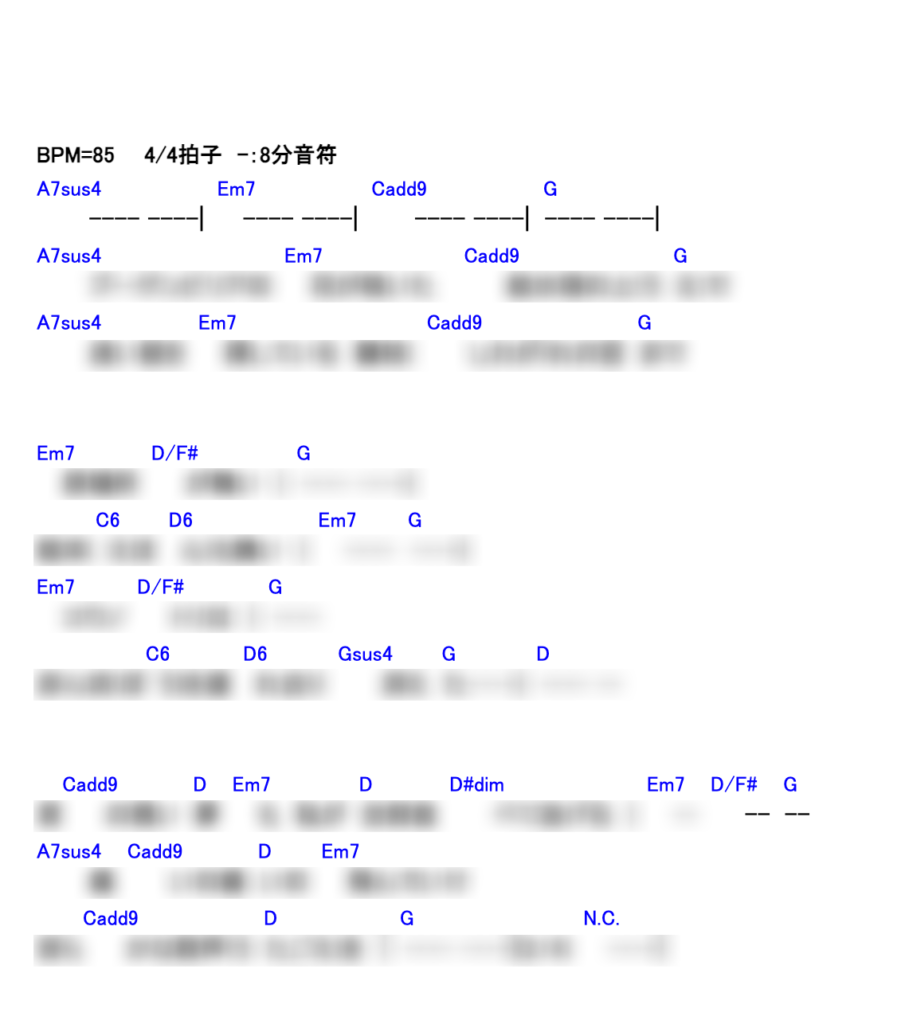

まずは和音をつけたい曲のコード譜を探す。

コピーさせてもらうのは私の好きな米津玄師のカップリング曲「ゆめくいしょうじょ」

曲のキーを調べる&読みやすいように転調

コード譜とダイヤトニックコードを見比べて、この曲のキーを判定する。

やり方は前回の記事で詳しいから割愛。

Em/C/G/Dが使われているから、この曲のキーはGだよ。

次に、キーがGだとわかったから、読みやすいようにキーをCに変更する。

やり方は簡単。曲中でキーになっている「G」のコードが「C」になるようにキー変更するだけ。

大抵のコード譜を扱ってるサイトではキー変更機能があるから活用しよう

-964x1024.png)

あとは弾くだけ

用意したダイヤトニックコードと見比べれば、どのコードがどの位置の音なのかわかる。

この配置表に記した位置がコードトーンになるので、伴奏の音として弾くことができる。

作ってみたものがこちら。かなり簡単アレンジ。

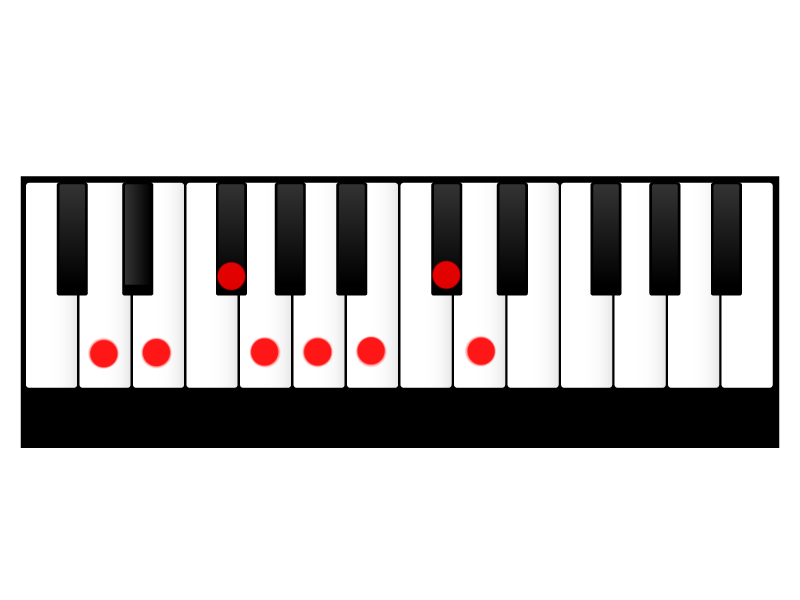

番号①②③の音で三和音だが、演奏する時は適度に省略して構わない。

例えばIVのFコードは、右上の「①と③」または「①と②」のみで済ませたりする。場合によってはルートである①しか弾かなくても良い。

skyの演奏パッドは2オクターブしかなく、旋律と伴奏が近い音程でぶつかりやすいので、音数を減らした方がすっきり聴こえる。

ダイヤトニック表にないコードは

基本的には、曲のコードはダイヤトニック表に載っている。が、そうでない場合も割とある。

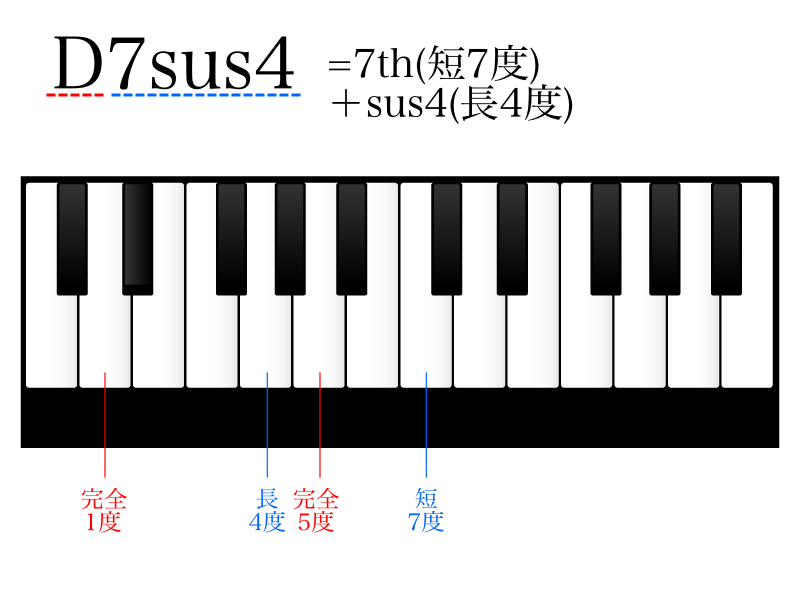

先ほどの曲の例では、一番最初のコード「D7sus4」などがそう。

一番手っ取り早い方法は、ルート音だけで済ませてしまうこと。少なくともDは使われている。

それでは物足りない場合は、コード構成音から辿ってみるとわかるかもしれない。

例として「D7sus4」の構成音を調べる。

詳しくは調べてほしいが簡単に説明すると、

「7」はセブンス、「短7度」の音を追加する。

「sus4」とは3度の音を省略し、長4度を追加する。

コードの話で説明した度数のことがここで出てくる。

分析してみるとこれは白鍵上に全て乗っているから、Skyの楽器で弾くことができるね。

まとめ

ここまで読んでくれてありがとう。

説明が長くなってしまって少しわかりににくかったかもしれない。やることをまとめるね。

1、曲のキーを調べる

2、キーがCになるように転調

3、大抵のコードは「C/Dm/Em/F/G/Am/Bm-5」になるはず。その弾き方はこれ

4、該当しなかったらコード分析

やることはこれだけ。

是非やってみてほしい。

コメント